어쩐지 2020년대 들어서 꾸준히 내 짐을 치우고 비우고 덜어내고 있다.

미니멀리즘에 대한 대단한 소신이나 동경이 있는 건 아니라서 '왜 비우는가'에 대한 뚜렷한 답은 내놓지 못한다.

그저 '비움'을 통해 내 삶의 군살을 뺀다는 느낌이 들고, 내 생활에 정말 필요한 물건만 남은 내 공간의 시원한 공백을 볼 때마다 묘한 안정감과 쾌감이 느껴진다.

그리 많은 물건을 소유하지 않고도 일상 생활에 전혀 지장이 없다는 걸 실감할 때마다 '이것만으로도 살 수 있구나'라며 안심하기도 하고 심지어 상쾌할 때도 있다.

그 기분이 은근히 중독적이라 '지금 내 생활에 필요한 것과 불필요한 것은 무엇인지'를 늘 염두에 두고 눈에 불을 켠 채 생활 공간을 둘러보는데 그때그때 비워내고 처분한 것을 촬영해 두다 보니 저장 사진이 맥시멀해졌다;;;

이제는 사진의 맥시멀함을 좀 덜어낼 겸 블로그에 기록으로 남겨두고 외장하드 속 사진은 싹 지워내려고 한다.

그리하여 써 보는 2022~23년의 비움 기록, 특히 책 비움 기록. 많진 않지만.

책은 많이 가졌던 만큼 많이 덜어냈고, 여전히 비우는 중이다.

'책 도둑은 도둑으로도 안 친다'는 말에 경도되다시피 해서 한때는 책에 엄청난 가치를 매겼고, 책에 돈 쓰는 걸 가장 즐거운 소비로 여겼는데

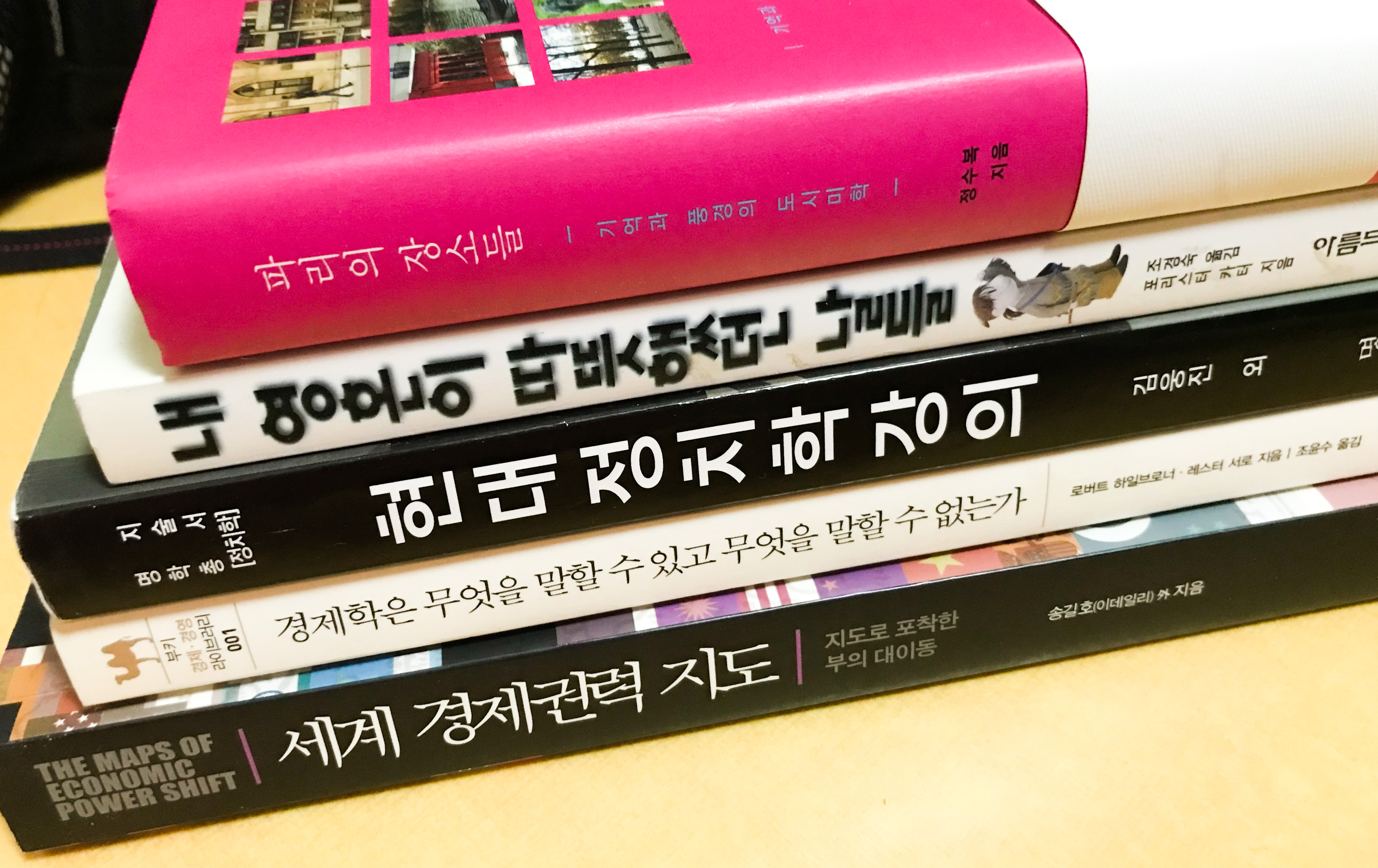

어느 순간부터인지 5단 책장을 가득 메우고도 넘쳐나는, 내가 가진 책의 양에 압도되어 하나둘 버리거나 팔아 처분했다.

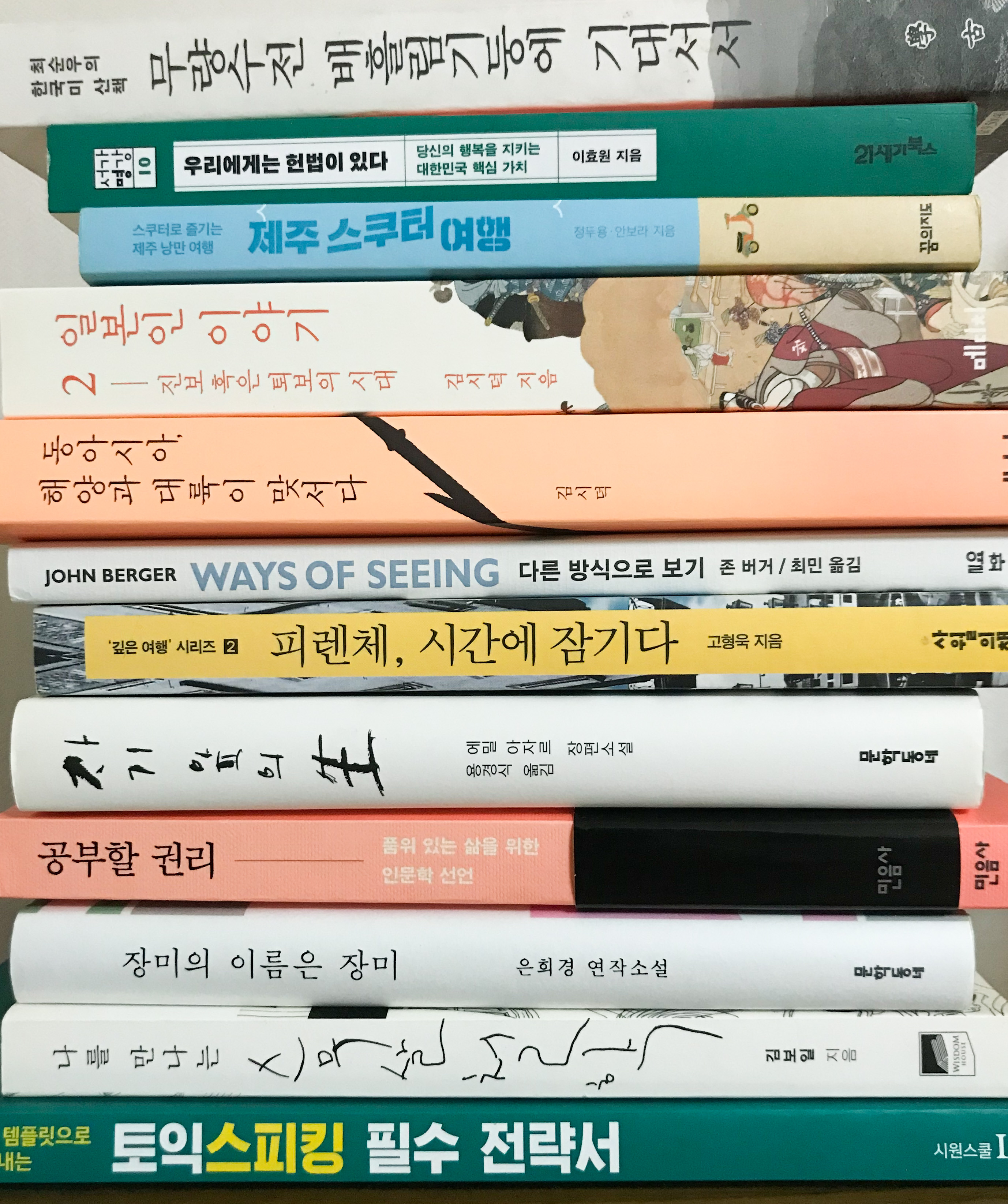

중고 매입가를 먼저 따져보고 팔 수 있는 책과 없는 책을 구분하고, 상태가 좋은 책을 다시 한 번 솎아낸다.

그러고도 왠지 '이 책은 가지고 있으면 한 번은 읽겠지' '어떻게든 도움이 되겠지'라고 생각하면서 처분하지 못한 책이 있었는데

2022~23년에는 대체로 구질구질하게 미련을 놓지 못했던 바로 그 책들을 처분했던 것 같다.

중고 서점에 팔지 못하거나 터무니 없이 가격이 후려쳐진 책들은 당근에서 새 주인을 찾아 떠나 보냈다.

2020~21년경 책장 대처분 이후로는 인상 깊게 읽었던 책이나 여행지에서 샀던 책 등 선뜻 처분하기 어려운 책들만 가지고 있었는데

시간이 흐르니 그 중에서도 별 감흥을 느끼지 못하는 책이 눈에 들어와서 한 번씩 들춰보고 치웠다.

선물받은 책은 정말 비우기 힘들었다. 죄책감마저 느껴졌을 정도. 하지만 그런 책도 선물받고도 10년이나 읽지 않았다는 점을 상기하니 참... 치우기 쉬웠다. 그 과정에서 '다른 사람에게 함부로 책 선물할 일이 아니다'라는 나름의 신념이 생기기도 했다.

즐겁게 읽었거나 아예 읽지 않았지만 앞으로 읽지 않을 것 같은 책들은 새책에 가까운 상태라도 과감히 팔았다.

아, 다 내 방에서 나가줘.

당근으로 판 책 중 특히 기억에 남은 이문열의 삼국지.

중1이었나 중2 때 정말 재미있게 읽었는데, 생각해 보니 그때 이후로 한 번도 정주행한 적 없이 얌전히 책장에 꽂아두기만 했던 터라

치우기로 마음 먹었을 때 치웠다.

특별히 함부로 보관한 것도 아닌데 오른쪽 사진처럼 책 단면이 때인지 곰팡이인지, 까매져 있었고

그것만 제외하면 어디 한 구석 모서리를 접은 곳도 없는 깨끗한 책인데 헐값에 내놓았다.

가격 때문인지는 몰라도 올린 지 얼마 되지 않아 구매자가 나타났다. 삼국지를 읽고 싶어서 옆 동네에서 온다는데 가만 보니 지하철로 30분 거리였고 대중교통을 이용한다고 했다. 깎아줘야지, 이런 건.

구매자가 원하는 대로 문고리 거래를 했는데 공동 현관을 열어줄 때 보니 나이가 많아봐야 고등학생 정도 되어 보이는 남자 아이가 서 있었다.

하루에 한 권씩, 단 열흘 만에 삼국지 전권을 독파하며 즐거워 했던 그 무렵의 내가 떠올랐고 역시 어린 친구가 이 책을 읽으리라는 생각에 기분이 좋아졌다. 너무 헐값에 팔았나 살짝 후회하기도 했는데, 기분 좋게 책을 품고 간 구매자의 후기를 보고 책값 깎아주길 잘했다 싶었다.

사진은 없지만 몬테크리스토 백작(이것도 중학생 때 하루 한 권씩 독파했다. 미친 체력...)도 팔았는데,

이 구매자도 내가 놀랄 정도로 열렬하게;; 이 책을 원해서 저렴하게 팔면서도 만족스럽게 떠나 보냈다.

중고 서점으로도, 당근으로도 가지 못한 책들은 무료 나눔으로 비웠다.

독서 커뮤니티에서 책을 일괄 나눔받아갈 사람을 수소문했다.

책 매니아들('독서'광은 아닐 수도...) 뿐인 곳이어서인지 모두 금방 제 주인이 나타났다.

왼쪽 사진 속 '에코토이, 지구를 인터뷰하다'와 '원더랜드'는 고급식 시절 교실에서 세계 여행을 꿈꾸게 해준 책이었는데

다시 읽어보니 세상을 보는 감각이 확실히 (안 좋은 의미로)옛 것이라는 생각이 들어 미련 없이 보내줬다. 고마웠다, 꿈 꿀 수 있게 해 줘서.

이후로 책은 웬만하면 잘 사지 않고 집 근처 도서관을 애용한다.

도서관 예산이 삭감되는 등 나날이 문화예술 분야 복지를 경시하고 소홀히 하는 정부 행태 때문에

이런 방식의 독서에도 끝이 있을 것 같아 걱정되기도 하지만

최대한 많은 책을 읽고, 그 책들을 걸러내고 또 걸러내어 최종적으로는 내 마음을 흔든 2,30여권의 책만 남겨두고 싶기에

더 이상 읽지 않은 책에 죄책감을 느끼고 싶지 않고, 책의 지식과 감성만을 오롯이 내 속에 담고 싶기에

'선도서관 후구매'와 함께 하는 책 비움은 앞으로도 계속될 것이다.

'일상기록: About Me > 내킬 때 쓰는 일상' 카테고리의 다른 글

| 231006 10년 된 노트북 당근에 판, 뒤늦은 이야기 (0) | 2023.10.06 |

|---|---|

| 231005 올해 무슨 일 있어...? 아이패드도 골로 갔던 여름의 끝 (0) | 2023.10.05 |

| 비싼 생일선물, 2월 (ft. 당근) (0) | 2023.02.16 |

| 아나바다의 '아'를 시도한 9월; 나의 노트북 셀프 업그레이드 (0) | 2022.10.02 |

| 221001 9월의 비움 (0) | 2022.10.01 |